Design industriel : du bloc opératoire au champ de bataille

L’esthétique comme façade

Quand on parle de design industriel, le grand public pense souvent au “beau” : un objet élégant, des lignes séduisantes, une esthétique soignée.

Cette vision, bien qu’en partie vraie, réduit le travail du designer à une fonction cosmétique.

Dans les univers où l’erreur n’est pas permise, le design ne se mesure pas seulement à l’apparence. Il devient une condition de performance, de fiabilité et parfois même de survie.

C’est le cas dans deux domaines apparemment éloignés mais en réalité très proches dans leur exigence : le médical et le militaire. Deux industries critiques qui partagent une conviction commune : un produit n’a de valeur que si son usage est parfaitement maîtrisé.

Quand l’usage devient critique

Dans la plupart des secteurs grand public, le design produit se contente de séduire : attirer le regard en rayon, déclencher l’achat, donner envie de partager une photo sur Instagram. Le style est un critère différenciant, mais pas vital.

Dans le médical et le militaire, la situation est radicalement différente :

- Un dispositif médical mal conçu peut mettre en danger la santé d’un patient, ralentir un diagnostic ou compliquer la tâche d’un soignant.

- Un équipement militaire inadapté peut réduire l’efficacité d’une mission, mettre des vies en péril et affaiblir la confiance des troupes.

Dans ces environnements, l’ergonomie et l’expérience utilisateur ne sont pas un luxe, mais un impératif stratégique. L’usage doit être clair, intuitif, reproductible, même dans des conditions de stress intense.

C’est pour cela que ces industries intègrent systématiquement l’usage dans leurs processus :

- Le retour d’expérience (RETEX) structure le développement militaire : les retours des soldats nourrissent l’amélioration continue des matériels.

- Dans le médical, les tests d’usage sont encadrés par la réglementation européenne MDR (Medical Device Regulation) et conditionnent l’obtention du marquage CE.

Dans les deux cas, la logique est identique : observer, tester, ajuster, jusqu’à ce que l’usage soit fiable à 100 %.

L’innovation par l’usage : une approche centrée sur l’humain

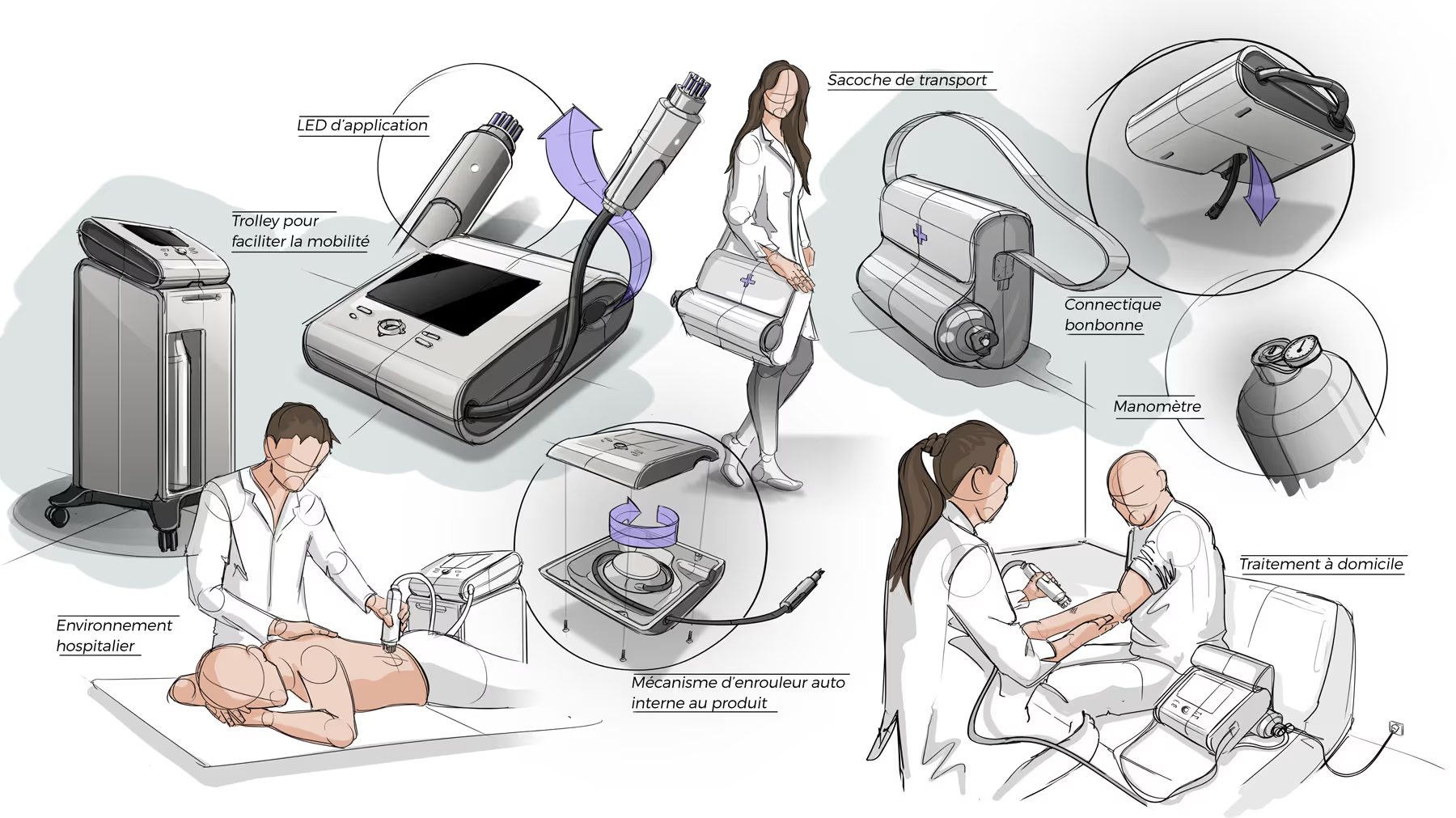

Chez PAD, nous avons fait de cette approche une méthode : le Human-Centric Design.

Notre conviction est simple : un produit naît de l’usage qui en est fait, et non des technologies qui le composent.

En partant des scénarios d’utilisation réels, nous concevons des produits qui ne se contentent pas d’être beaux, mais qui sont efficaces, sûrs et souvent brevetables.

C’est ce qui nous a conduits, presque naturellement, à être sollicités par deux univers a priori opposés :

- le secteur médical, avec ses normes strictes, ses enjeux d’acceptabilité et sa responsabilité directe sur la santé des patients,

- le secteur de la défense, avec ses contraintes opérationnelles extrêmes, ses environnements hostiles et sa recherche permanente d’efficacité stratégique.

Dans ces deux industries, la question n’est pas “est-ce joli ?” mais “est-ce que cela fonctionne, à chaque fois, sans faillir ?”.

Le style comme outil fonctionnel

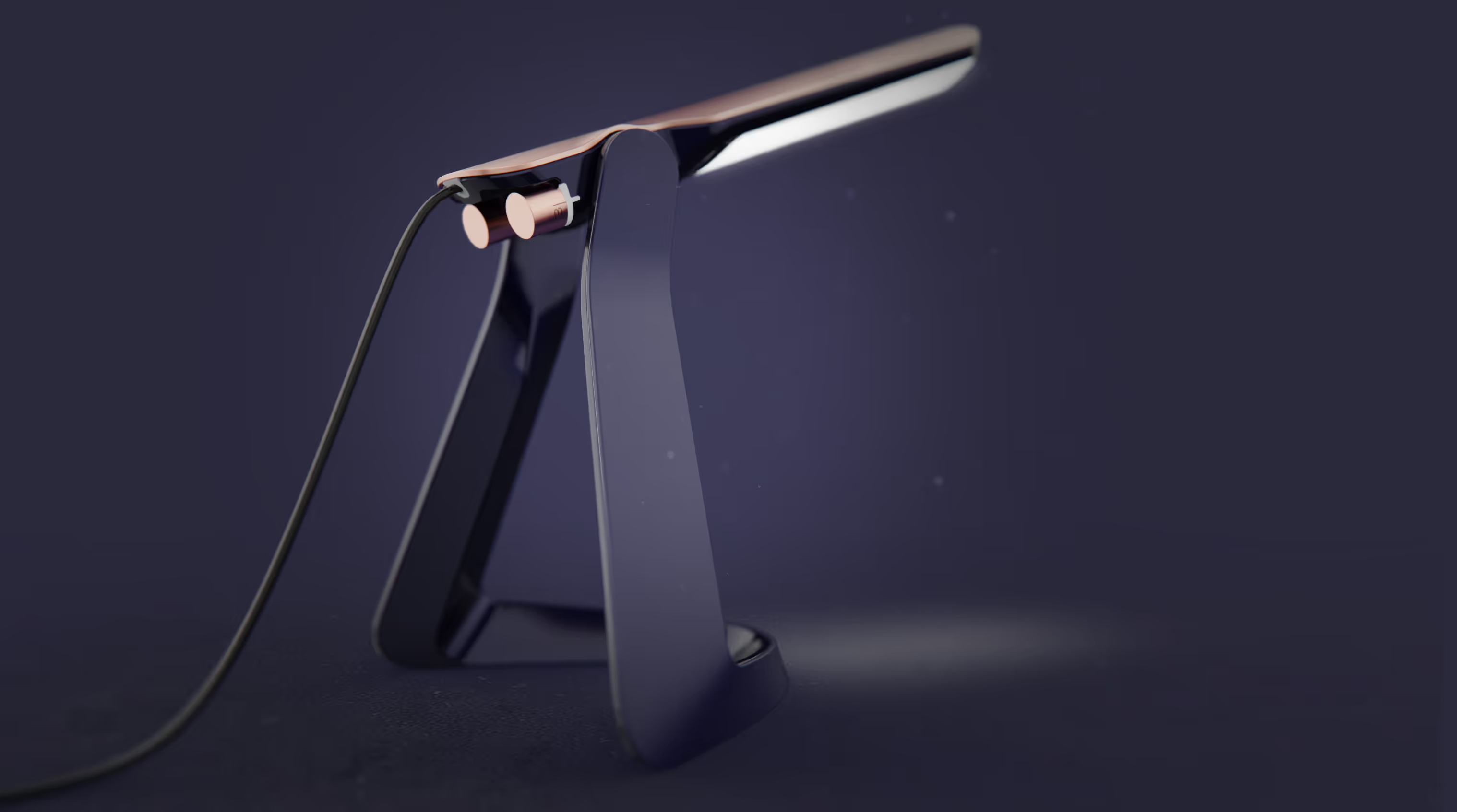

On pourrait penser que dans des environnements aussi critiques, le style est secondaire. C’est faux. Le style reste présent, mais il est utilisé comme un levier fonctionnel au service de l’usage.

Le style dans le médical

Le style répond à deux enjeux majeurs :

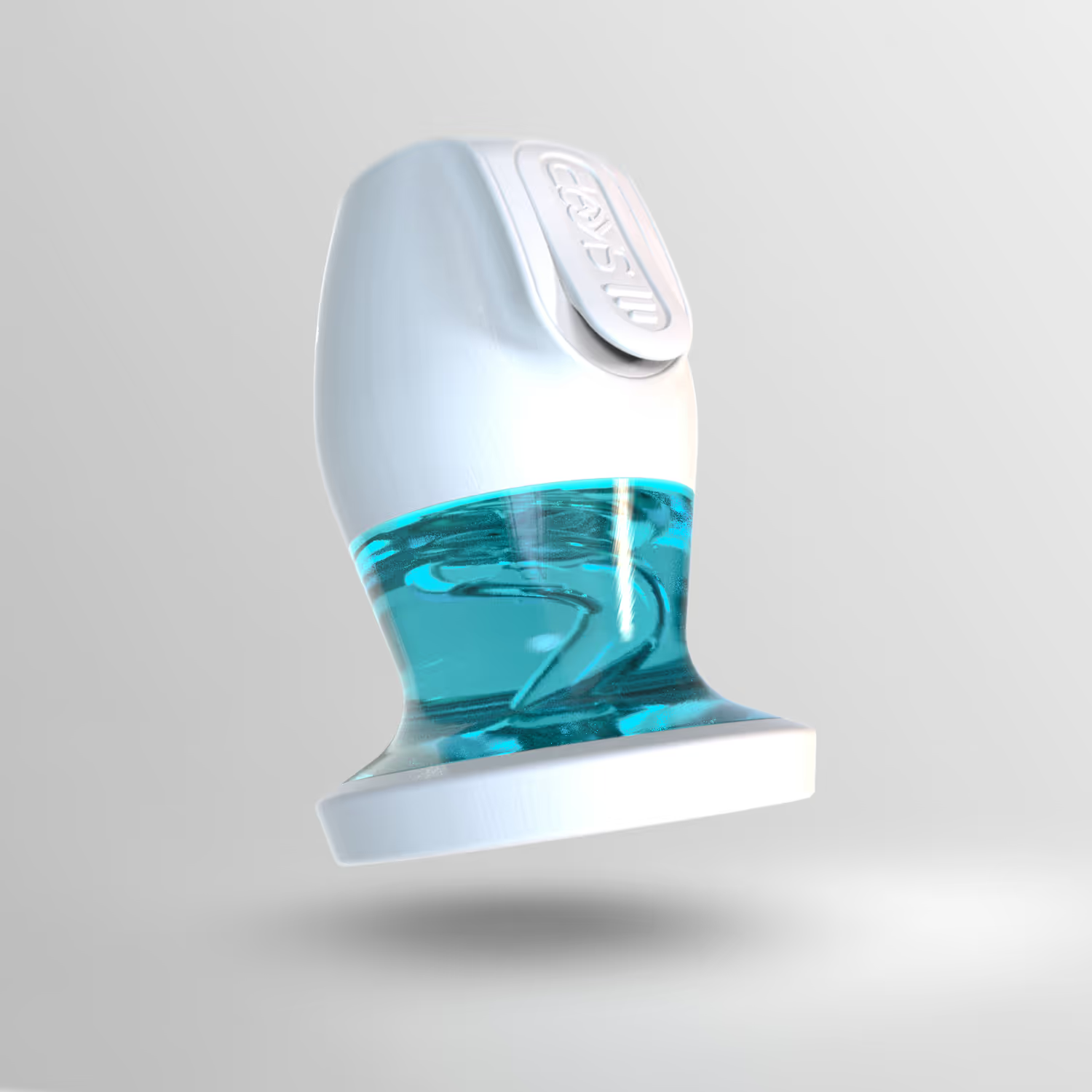

- L’acceptation : un dispositif médical doit s’intégrer dans la vie du patient sans provoquer de rejet. Il doit rassurer et éviter la stigmatisation. Exemple : le dispositif SYDE, conçu par PAD pour SYSNAV, destiné aux enfants atteints de myopathie. L’objectif n’était pas seulement de proposer un objet performant, mais aussi un objet que l’enfant puisse porter sans être rappelé en permanence à sa maladie.

- Le statut : les dispositifs médicaux traduisent un degré de technicité. Ils rassurent le patient (“cet appareil a l’air moderne et fiable”) et valorisent aussi le praticien et son environnement de soins. Le design devient un facteur de confiance, autant pour le patient que pour le professionnel.

Le style dans la défense

Dans la défense, le style prend une autre fonction :

- Il peut intimider l’ennemi. Des lignes agressives ou futuristes traduisent une supériorité technologique.

- Il peut valoriser les soldats. Utiliser un matériel moderne et visuellement impressionnant renforce la confiance et l’esprit de corps.

- Il agit aussi comme outil de communication stratégique. Lors de l’invasion russe en Ukraine, les médias ont largement commenté l’apparence “vieillissante” de certains chars russes par rapport aux lignes modernes des chars occidentaux. L’esthétique a alors influencé la perception de la menace.

Ainsi, dans le médical comme dans le militaire, le style n’est pas un supplément gratuit. Il est pensé comme un usage, calibré pour produire un effet mesurable.

Quand médical et militaire se croisent

Ces deux industries, bien que très différentes dans leurs finalités, partagent donc une même approche du design : l’usage d’abord, le style comme renfort stratégique.

PAD a eu l’opportunité de travailler sur des projets croisant ces deux mondes, notamment sur du matériel médical destiné aux forces armées. Ces expériences nous confortent dans notre conviction : le design industriel y joue un rôle essentiel, car il garantit que l’usage ne faillit jamais.

Le rôle du designer est alors de penser au-delà du beau, de comprendre l’environnement, de s’immerger dans l’usage réel pour concevoir des produits qui résistent à l’épreuve du terrain, qu’il s’agisse d’un hôpital ou d’un théâtre d’opérations militaires.

L’usage comme véritable mesure du design

Dans le grand public, le design se limite trop souvent à l’esthétique. Dans les univers critiques que sont le médical et le militaire, il devient une condition de survie, de confiance et de performance.

Qu’il s’agisse d’accompagner un patient dans sa vie quotidienne ou de soutenir un soldat en mission, le design industriel démontre ici sa véritable valeur : transformer la complexité en simplicité d’usage, et l’incertitude en fiabilité.

Chez PAD, nous en avons fait notre conviction : un produit naît de l’usage. Le beau, lui, n’est qu’une conséquence, bienvenue mais jamais suffisante.