L'évolution du Human Centric Design

Du User-Centric au Life-Centric : élargir le périmètre de la conception

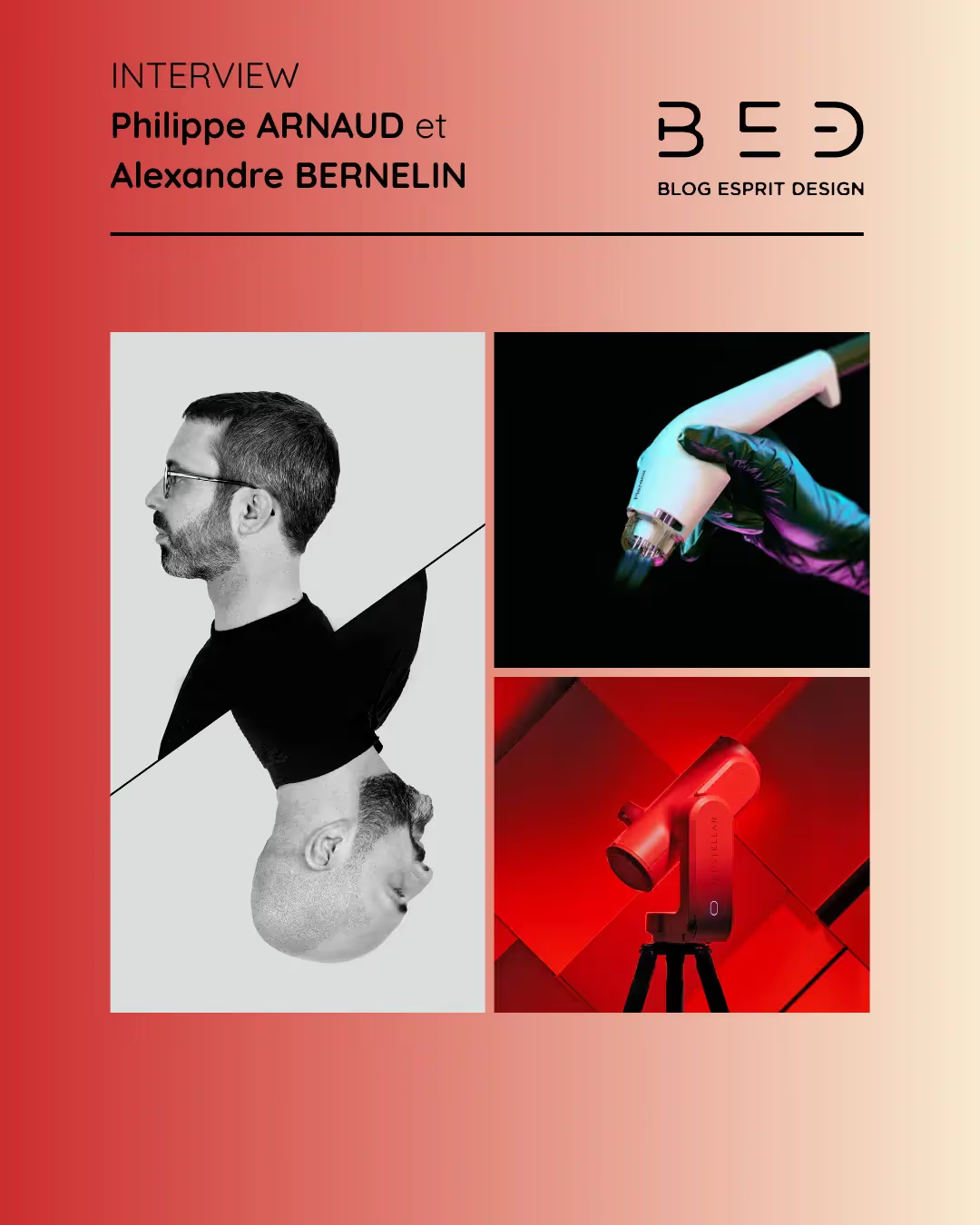

Introduction — Pourquoi parler d’évolution du Human Centric Design

Le Human Centric Design (HCD) est aujourd’hui largement revendiqué dans les domaines du design, de l’innovation et de l’ingénierie.

Pourtant, derrière cette appellation se cachent des pratiques très hétérogènes, souvent limitées à l’ergonomie ou à l’expérience utilisateur immédiate.

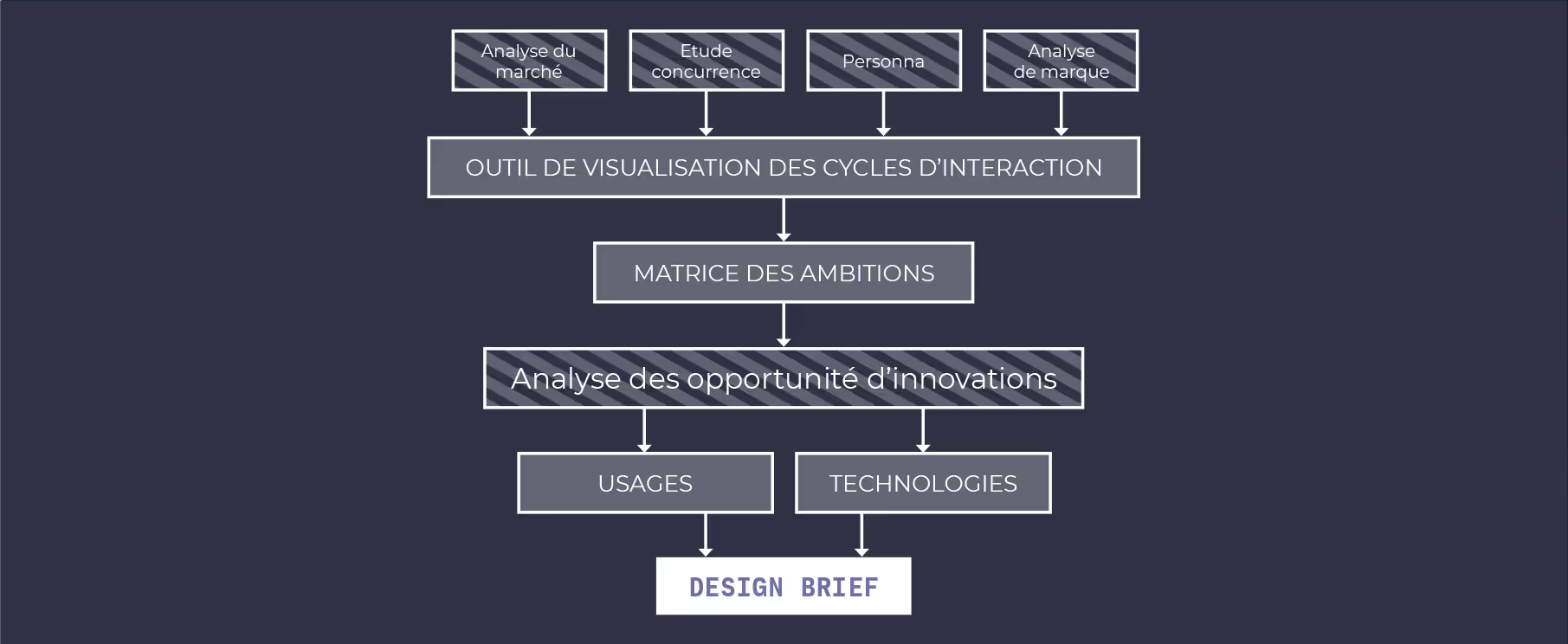

Chez PAD, le Human Centric Design est envisagé comme une méthode d’innovation par l’usage, qui part du terrain, élargit le regard par une analyse systémique, et se traduit par des critères de conception mesurables, formalisés dans un brief précis et documenté.

Cet article propose de revenir sur l’évolution progressive des approches centrées sur l’humain, du User-Centric Design au Life-Centric Design, afin de clarifier les enjeux méthodologiques actuels.

1. Le User-Centric Design : concevoir pour l’utilisateur immédiat

Le User-Centric Design se concentre principalement sur :

- l’utilisabilité,

- l’ergonomie,

- l’efficacité de l’interaction homme-produit.

Cette approche vise à répondre à une question simple :

Le produit est-il facile à comprendre et à utiliser pour l’utilisateur ciblé ?

Limites identifiées

- L’utilisateur est souvent réduit à un profil fonctionnel.

- Le contexte d’usage est considéré de manière ponctuelle.

- Les impacts émotionnels, sociaux ou temporels sont peu explorés.

Le User-Centric Design constitue une base nécessaire, mais insuffisante dès lors que les produits deviennent complexes, connectés ou critiques.

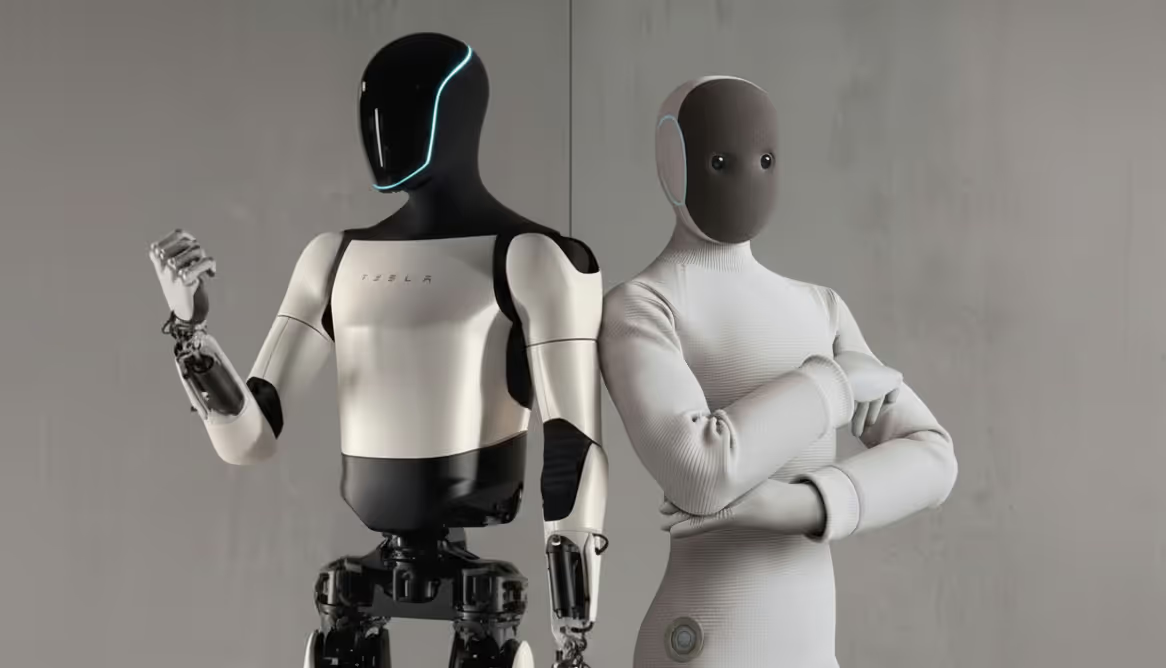

2. Le Human Centric Design : élargir la focale à l’humain réel

Le Human Centric Design dépasse la simple interaction utilisateur-interface.

Il s’intéresse à l’humain dans sa globalité, en intégrant :

- les gestes réels observés sur le terrain,

- les contraintes physiques, cognitives et émotionnelles,

- les usages dégradés ou non anticipés,

- les environnements techniques, sociaux et culturels.

Principe fondamental

Concevoir non pas pour un “utilisateur type”, mais pour des situations humaines réelles, observables et mesurables.

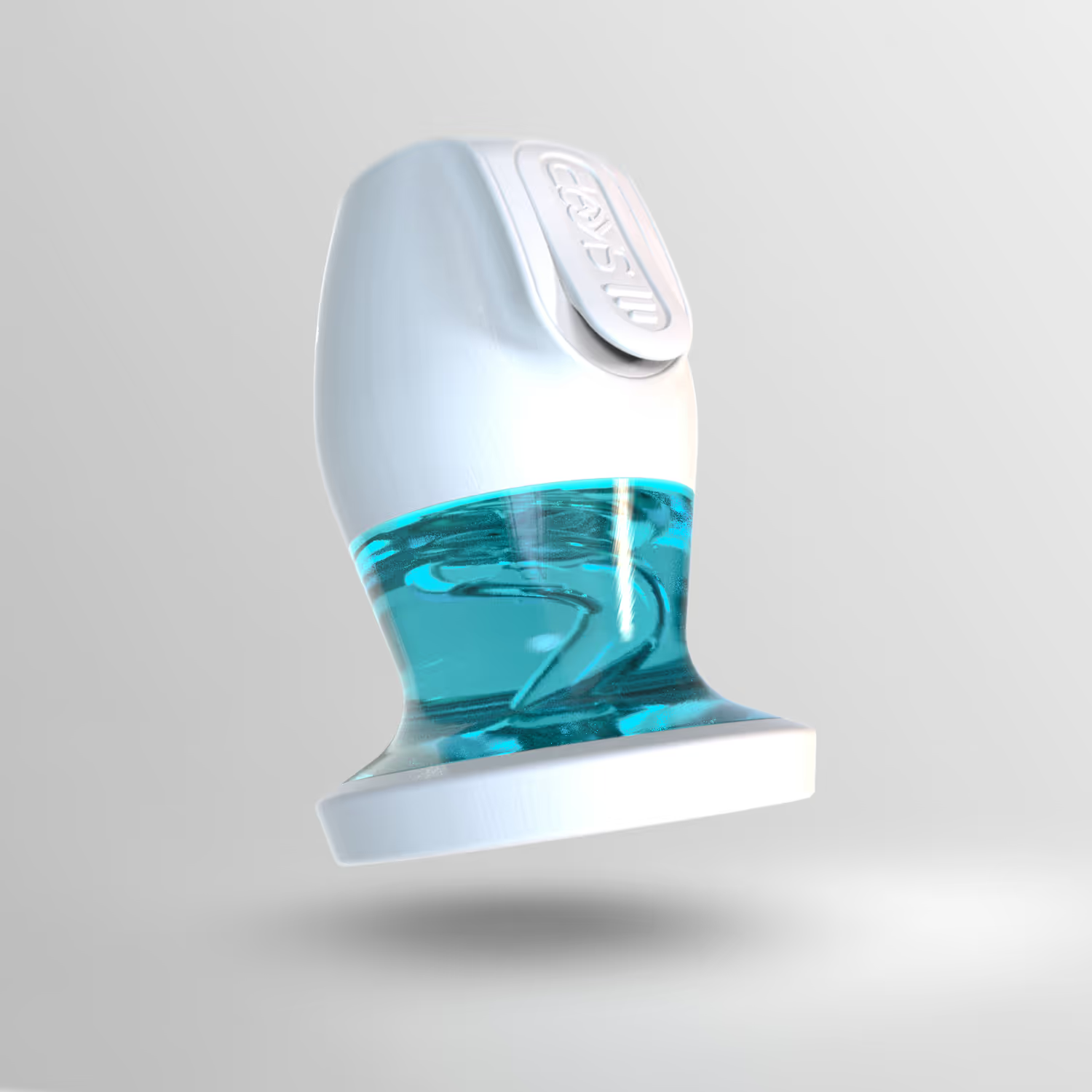

Chez PAD, le HCD repose sur :

- L’observation terrain (gestes, contraintes, émotions)

- L’analyse systémique (produit, écosystème, environnement)

- La traduction en critères de conception mesurables, intégrés dans le brief

Le Human Centric Design devient ainsi un outil de décision, et non un simple discours d’intention.

3. Vers le Life-Centric Design : intégrer les impacts dans le temps

L’évolution actuelle des enjeux industriels et sociétaux pousse à aller plus loin encore, vers une approche dite Life-Centric.

Ce que change le Life-Centric Design

Le Life-Centric Design élargit la question centrale :

Quel est l’impact de ce produit sur la vie humaine et son environnement, sur l’ensemble de son cycle de vie ?

Il intègre notamment :

- la fabrication,

- la maintenance,

- l’obsolescence,

- la réparabilité,

- l’impact environnemental,

- les conséquences sociales et organisationnelles.

Enjeu clé

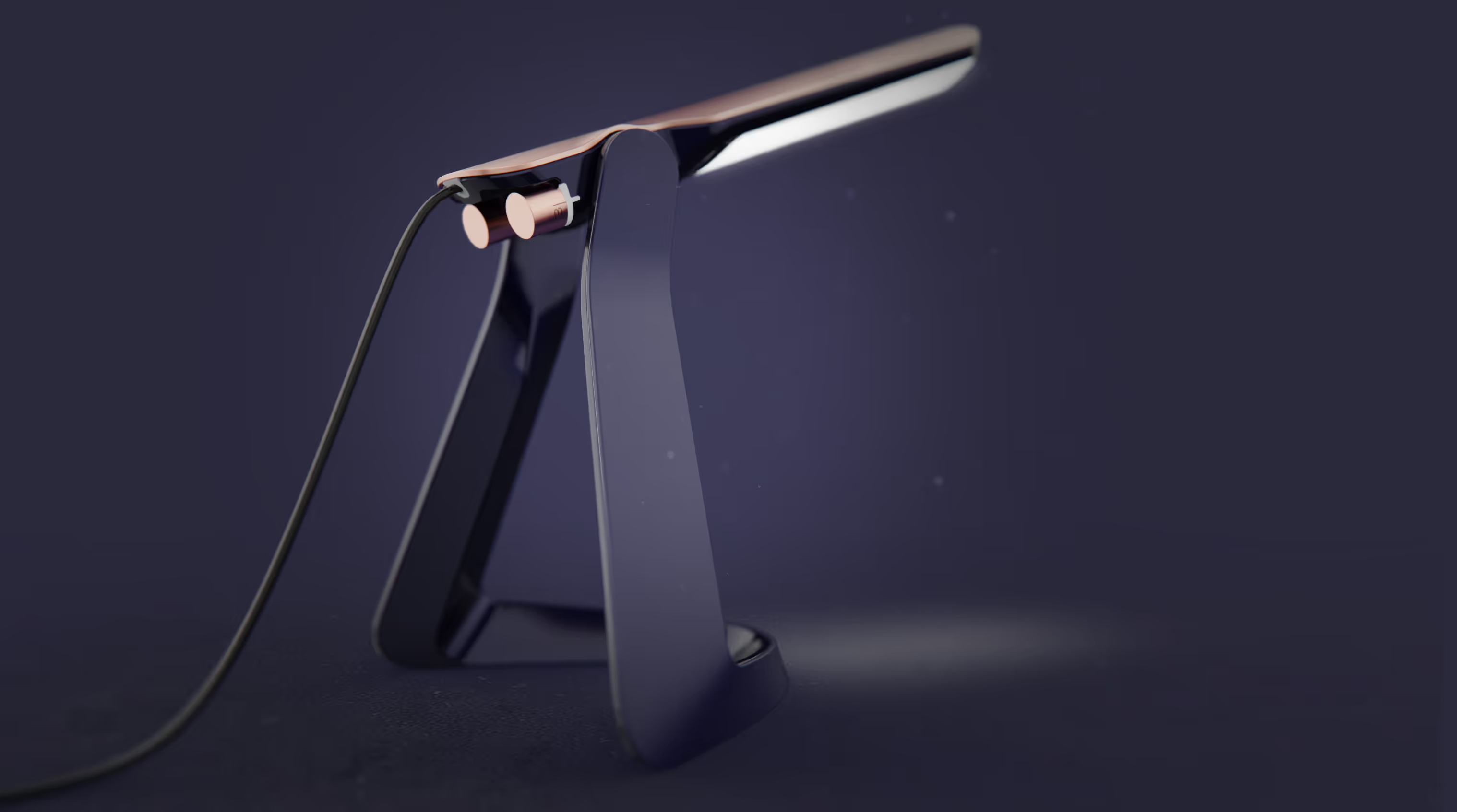

Passer d’un produit “bien conçu pour l’usage” à un produit :

- responsable dans le temps,

- cohérent avec les systèmes humains et industriels existants.

4. Mesurer l’éthique et l’impact : un enjeu méthodologique

L’un des défis majeurs du Human et Life-Centric Design réside dans la mesure.

Parler d’éthique, de responsabilité ou d’impact n’a de valeur que si ces notions peuvent être :

- traduites en critères concrets,

- discutées collectivement,

- intégrées dans les décisions de conception.

Chez PAD, cette exigence se traduit par :

- des critères explicites dans le brief,

- des arbitrages documentés,

- une traçabilité des décisions de design.

5. Synthèse — Trois niveaux, trois périmètres de conception

User-Centric Design

→ Se concentre sur l’utilisabilité et l’interaction immédiate.

Human Centric Design

→ Intègre l’humain réel, ses gestes, ses contraintes et son environnement.

Life-Centric Design

→ Prend en compte l’impact global du produit sur la vie humaine et les systèmes dans la durée.

Ces approches ne s’opposent pas :

elles s’imbriquent et s’enrichissent à mesure que le périmètre de conception s’élargit.

Conclusion

L’évolution du Human Centric Design reflète une transformation profonde du rôle du design industriel.

Il ne s’agit plus uniquement de rendre les produits utilisables, mais de concevoir des systèmes cohérents, responsables et durables, ancrés dans des usages réels et mesurables.

Chez PAD, cette évolution se traduit par une méthode structurée, orientée terrain, et conçue pour transformer des contraintes complexes en décisions de conception claires.